지워진 영상기자, 가려진 진실

사측이 원하는 ‘카메라’라는 존재

2012년 8월 17일 김재철 사장은 보도영상부문을 갈기갈기 해체했다. 경영진은 끊임없이 영상기자 직군의 존재를 부정했다. 그들에게 우리는 어긋난 존재였다. 방송 제작 환경에 적합하지 않은, 아니 필요 없는 직군으로 규정했다.

2013년 당시 김장겸 보도국장은 뉴스화면이 지저분해진다는 이유로 영상기자 네임슈퍼를 화면에서 지웠다. 누가 뉴스를 촬영하는지가 중요치 않다는 명확한 메시지였다. 영상기자들은 어느 날 갑자기 무명인이 되었다. 끊임없이 모멸감을 주며, 짤리지 않고 월급을 받는 것만도 감사할 것을 강요했다.

2012년 부문이 폐지된 지 정확히 5년이 지난 어느 날, 경영진들은 아예 영상기자들의 생사여탈권마저 손에 쥐고자 대규모 영상기자 경력채용을 추진하기에 이르렀다.

경영진이 원하는 ‘카메라’라는 존재는 무엇이었을까. ‘유령’ 같은 존재. 이름이 없다. 속해 있는 조직이 있어도 그곳에서 주변인이다.

왜 취재하는지 묻지 않고 촬영하는 기자. 찍으라는 대로 찍고 궁금해 하지 말고. 가능한 편집도 하지 말고. 묻지 않는 영상의 폐해는 심각했다.

세월호 관련 정부 규탄집회 리포트 편집과정에서 ‘박근혜OUT’ 같은 이름이나 사진, 피켓 화면을 사용하지 말라는 지시가 공공연히 이뤄졌다.

날씨 중계에서마저 세월호 관련 내부지침이 내려졌다. 광화문에서 날씨 중계가 있을 때마다 세월호 천막, 현수막이 화면에 보이지 않게 하라는 지시가 아침뉴스편집부를 통해 중계피디에게 전달됐다. 설치된 중계카메라를 억지로 틀어서 방송하는 일들이 뉴스 중계현장에서 버젓이 일어났다.

백남기 씨 사망사건 초기, MBC뉴스는 민중총궐기 관련 리포트를 연일 보도하면서 정작 백남기 씨가 경찰이 쏜 물대포를 맞고 쓰러지는 현장 그림을 한 번도 보여주지 않았다. 사건의 심각성을 인지하고 야근자가 수소문한 끝에 영상을 확보했음에도, 장기간 핵심 영상을 의도적으로 누락했다.

‘텔레비전에 내가 나왔으면 정말 좋겠네’를 직업적 사명으로 갖고 있는 듯 한 여기자까지 등장했다. 8월 13일 방송된 시사매거진 2580 ‘전쟁위기설, 전망은?’ 아이템에서, 우리는 인터뷰이보다 화면에 더 많이 등장하는 기자를 볼 수 있었다.

롱테이크로 이어지는 기자의 질문 장면, 본인이 전문가인지 인터뷰어인지 헷갈릴 정도의 영상편집. 가능한 모든 영상테크닉을 동원해 자신의 모습을 화면에 가득 채운 리포트를 우리는 어떻게 받아들여야 하는가. 기사보다 기자 자신을 빛내기에 집중하는 아이템이 나가도 누구도 책임지지 않는 보도영상!

컨트롤 타워의 부재

컨트롤 타워 공백이 생기면서 업무의 중복이 빈번히 발생했다. 부서의 경계가 모호해지면서 부서 간 취재내용이 중복되는 경우가 비일비재하게 발생했다.

‘서울모터쇼’ 컨셉트카 관련 취재에 경제부 영상기자, 일산 주재 사회부 영상기자, 울산MBC 영상기자 그리고 자회사 6mm 취재진이 같은 취재현장에 몰리는 웃지 못 할 일들이 벌어졌다. <KBO, 경찰청의 MOU>, <철도노조 탄압중단촉구 기자회견>, <최저임금 관련 양대 노총 기자회견>, <의료민영화 반대 서울대병원 파업> 등 그 예는 무수히 많다.

효율적 인력 운영이 불가능해지면서 업무량에 따라 부서별 인력 배분이 이루어지지 않았다. 일손을 놓고 있는 부서가 있는 반면, 어떤 부서는 취재인력 부족에 시달리는 일이 지속적으로 발생했다. 인력수급에 대한 문제는 아직 터지지 않은 시한폭탄처럼 심각성을 더해 가고 있다.

정년퇴직 등 떠나가는 영상기자들이 늘어나지만 정작 신입사원의 충원은 전무한 상태다. 영상기자 수가 점점 줄어들어 청와대, 국회, 국방부, 검찰 등 주요 출입처에서 공동취재에 필요한 인력을 빼면 사안·사건별로 발생하는 풀(공동취재)단을 꾸리기 힘든 상황에 이르렀다. 그러다 보니 영상낙종의 빈도가 높아지며 경쟁력을 상실하게 되었다.

흘러간 5년.... 채증의 현장

경영진의 계속되는 학대 속에서 영상기자회 구성원의 삶은 조각조각 산산이 부서졌다. 셋방살이에 주인 눈치를 보듯 살아야 했다.

전문성 없는 취재인력을 비난하거나 MBC보도영상의 질적 하락을 고민하기보다, 삶의 질과 자존감 저하를 먼저 고민해야 했다. 더 이상 기자의 삶을 살 수 없고 ‘카메라’라는 도구적 삶을 살 수밖에 없다는 것을 깨달았을 때 느껴지는 자괴감과 절망을 감당해야 했다.

기자 개개인이 자신에 삶을 부끄럽게 느껴서인지 연대하지 못하고 서로에게 관심을 끊어야 했다. 그나마 주어진 현실에 자신을 구겨 넣어 적응한 시기도 잠시였다. 치욕의 하한선은 존재하지 않았다. 경영진은 ‘유령’으로 살아가는 영상기자에게 최소한의 양심도 허락하지 않았다. 사내 집회현장에서 공정방송을 외치는 동료들을, 영상취재지시로 교묘히 이름 붙여 채증하도록 요구했다.

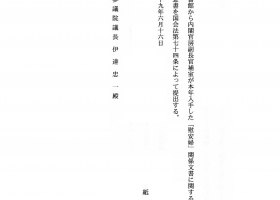

2017년 6월 30일 고용노동부 서울서부지청이 MBC경영진의 부당노동행위에 대한 조사를 실시했다. 특별근로감독이 진행되는 동안 근로감독관과 근로감독관실을 출입하는 이들의 동태를 하나도 빠짐없이 촬영할 것을 요구했다. 7월 5일, 불법 채증에 대한 노동조합의 항의가 있고 나서야 비로소 근로감독관실 촬영지시는 중단되었다.

수치심과 죄의식에 상처받은 영혼은 조각난 유리잔과 같다. 금이 간 이후에는 다시 온전한 존재로 돌아올 수 없다.

우리는 지난 10년을 반면교사로 삼아야 한다

지난 10년간 눈앞에서 MBC뉴스가 철저히 망가져가는 과정을, 우리는 손 놓고 지켜봐야만 했다. 강산이 한 번 바뀌고도 남을 시간동안 우리는 청춘을 흘려보냈고 처절한 아픔과 쓰디쓴 좌절을 맛봐야 했다.

공정성, 신뢰도, 시청률 등 모든 방송지수에서 최하위를 기록하는 수모들 당했다. ‘엠빙신’으로 조롱당하며, 가장 먼저 퇴출되어야 할 언론사로 지목받는 씻을 수 없는 모욕도 견뎌야 했다.

하지만 우리는 이 긴 싸움을 통해 더 단단해졌다. 힘차게 돌입한 이번 파업을 통해, 10년간의 지긋지긋한 싸움을 끝낼 것이다. 새로운 MBC를 만들 것이다. 정권이 바뀌는 것과 무관하게, 흔들림 없이 공정성을 담보할 수 있는 조직으로 MBC를 탈바꿈 시킬 것이다. 공정방송 MBC를 재건하는 것이 우리의 정명이다.

손재일 / MBC