<2023 광주민주포럼을 다녀와서…>

우리가 찾던 ‘저항의 언어’

<채종윤 한국영상대학교 교수>

2차세계대전 이후 인간의 실존적 주체성을 강조하는 측과 구조 속에 인간됨을 이해하려는 측, 과연 ’인간은 주제적일 수 있는가‘에 관한 뜨거운 논쟁이 서양 사상가들 사이에 있었다. 결국 인간은 사회의 구조 속의 인간일 수밖에 없다는 주장이 받아들여져, 이후 구조주의 시대의 문을 열었다. 대표적인 구조주의 철학자 롤랑 비르트는 구조주의를 언어라는 측면으로 접근했는데, 패권을 지니지 못한 언어는 존재하지 않으며 모든 어법 사이에는 격렬한 투쟁이 벌어지고 있다고 말했다.

이를 ‘에크리튀르’라는 개념을 통해 설명해 냈다. 이는 어법을 선택한 순간 자기가 선택한 어법이 강요한 ‘형태’로 말하게 됨을 일컫는다. 그에 따르면 ‘징후가 없는 언어 사용’이야말로 ‘패권을 쥔 어법’이며 그 어법은 그 사회의 ‘객관적인 언어 사용’으로 ‘신화화’된다는 것이다. 주관적인 의견이나 개인적인 인상을 말하는 것이 아니라, 객관적이고 개인의 감정이 들어가 있지 않은 가치 중립적인 의미에서 사용하는 언어 사용이 그렇다는 것이다. 바르트는 이처럼 가치중립적으로 보이는 어법이 포함한 ‘예단’과 ‘편견’을 주의해야 한다고 지적했다. 텍스트에 끌려 다닐 수밖에 없는 수용자의 모습은 우리가 독립된 주체로서 텍스트를 바라볼 수 없는 데 기인하고 있다는 것이다.

보편성과 동시성을 가진‘영상언어’, 세상의 민주주의를 전진시키는 힘

이렇게 우리는 인간의 ‘주체 불능’의 시대를 살아가고 있다. 하지만 필자는 인간을 도구화했던 시절, 우리의 심장을 뛰게 했던 사르트르의 ‘주체적 인간’을 다시 소환하고 싶다. 역사의 흐름은 바꿀 수 있고 변혁 시킬수 있다고 믿었던 고민과 논제들이 필요했던 ‘횡포의 시대’가 아직 바뀌지 않았다고 판단하고 있다. 하지만 언급했듯이 그것은 언어나, 자본이나, 정치권력이나 젠더권력, 지식권력과 같은 현재의 담론에 예속된 우리가 스스로 ‘가치 중립적이지 않다’라고 말 할 수 있음을 인정하는 용기 있는 ‘사유’를 전제한다. 모순적이지만, 그것은 언어에 갇힌 우리가 언어로 예속되어야만(구조적 세계관) 비로소 ‘탈예속’(주체적 세계관)이 가능하다는 것을 의미한다. 예컨대 모든 가치중립적 언어를 허위적 언어로 규정하고 이를 다시 가치중립적 언어를 이용해 응대하는 것이다. 디지털 기술환경의 변화에 따라 ‘영상언어’는 이미 보편적이고 동시적 언어가 되었다. 바르트가 말한 순수한 ‘에크리튀르’가 ‘영상언어’일 수 있다고 명증하는 일이 용기 있는 영상기자들에 의해 세계 곳곳에서 발견되고 있다. 민주주의와 인간의 보편적 가치를 가로막는 벽을 허무는 일에 ‘영상이라는 저항의 언어가 실금을 낼 수 있다고 믿는다. “영상을 찍으셔야 해요”, “(미하일 아르신스키)그게 내가 하는 일이에요” 뛰면서 주고 받은 그들의 언어가 우리가 찾던 바로 저항의 ‘영상언어’, 바로 ‘탈신화’의 언어이자 주체적 언어이다.

박수칠 때 떠나자: 한국 언론의 국제뉴스의 ...

박수칠 때 떠나자: 한국 언론의 국제뉴스의 ...

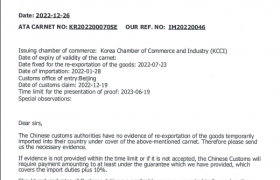

해외 출장의 필수 관문 ‘까르네’ 제대로 알...

해외 출장의 필수 관문 ‘까르네’ 제대로 알...