제110회 이달의 영상기자상 수상소감

그래도 우리는 오늘을 살아갈 것이다

〈MBC 손지윤〉

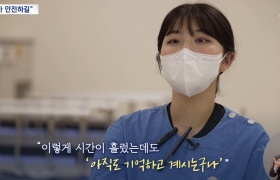

▲세월호 생존학생, 장애진 응급구조사

어느 날 밤의 참회로 시작된 기사

참혹했던 작년 핼러윈데이의 밤. 밤을 새우고 퇴근하던 길에 나를 따라온 것은 이태원 골목의 장면들이 아니었다. 무력감이었다. 반복되는 사고 현장. 막을 수 있었지만 막지 못했던 참사. 그런데도 무한 취재 경쟁을 해야 하는 현장. 그 속에 있는 나를 향한 시민들의 비난. 심폐소생술을 하고 있던 사람들 속에서 카메라만 부여잡고 있던 나 자신이 부끄럽게 느껴졌다.

무력감과 죄책감 속에서 이 기사는 세상에 나왔다. 사이렌이 울리는 수많은 현장 속에서 조용히 ‘Rec’ 버튼을 누를 때 마다 피해자들에게 죄송한 마음이 따라왔다. 그러나 언제까지나 자기반성에만 빠져 있을 수는 없는 법. 심폐소생술도 할 줄 모르고, 말로 위로도 할 수 없지만 내가 가진 작은 카메라 하나로 피해자들에게 도움이 되기로 마음먹었다. 시간이 지난 후 참사 생존자들은 어떻게 일상을 살아가고 있는지, 우리는 앞으로 어떻게 살아가야 할지를 계속 얘기하는 것이 영상기자의 책무로 느껴졌다. 자연스레 가장 근래에 있었던 세월호 참사를 떠올리게 되었고, 9년이 되는 지금 생존자들의 이야기를 MBC 뉴스데스크 <현장 36.5>로 쓰기로 했다.

7일간의 설득 끝에 이뤄진 인터뷰

“제가 한 번도 직장을 공개한 적은 없어서요.” <현장 36.5> 기사를 쓸 때 섭외가 금방 되면 좋겠지만, 때론 하염없이 기다려야 할 때도 많다. 이번 기사가 특히 그랬다. 세월호 참사는 9주기가 되었고, 생존 학생인 ‘장애진 응급구조사’는 이미 여러 번 미디어에 언급된 취재원이었다. 하지만 똑같은 기사를 쓰고 싶진 않았다. 그래서 ‘장애진 응급구조사’께 일하시는 곳을 영상으로 담고 싶다고 여러 차례 얘기를 드렸다. 그러나 그녀의 직장은 한 번도 언론에 노출된 적이 없었고, 취재원 자신도 그 부분만큼은 어렵다고 의사를 밝혔었다.

7일 동안 애진 씨를 설득했다. 이미 다른 취재기자 선배로부터 ‘공개가 쉽지 않을 것’이라는 조언을 들은 상태였다. 그러나 단지 내 기사를 위해 참사 생존자인 취재원을 재촉하고 싶지는 않았다. 3월부터 구체적으로 준비했던 기사라 천천히 기다렸다. 다행히 고민 끝에 애진 씨는 공개를 결정해 주셨고, 시화병원, 4·16민주시민교육원 등의 협조로 무사히 기사를 완성할 수 있었다.

그래도 우리는 오늘을 살아갈 것이다

참사는 아직도 끝나지 않았다. 장소와 이름만 달리한 채 여전히 비극은 되풀이되고 있다. 세월호 참사 역시 진상조사는 종료됐지만, 규명되지 않은 모호한 결과 보고만이 남았다. 각자의 이기심과 무책임 속에서 생존자들의 시간은 여전히 그날에 멈춰 있는 것이다.

그럼에도 우리는 오늘을 살아갈 것이다. 생존자들도 작은 목소리지만 언론에 끊임없이 이야기하고, 함께 연대하고 서로의 상처를 공유할 것이다. 영상기자들도 비극이 되풀이되지 않도록 기록자이자 목격자의 책임을 다해 오늘을 살아갈 것이다. “끝까지 남아 있어 줘서 고마워요.” 홀로 카메라를 들고 있던 내게 감사 인사를 건넸던 이름 모를 유족분에게도 이 기사가 위로가 되길 바란다.

제110회 이달의영상기자상 보도특집다큐부문...

제110회 이달의영상기자상 보도특집다큐부문...

제110회 이달의영상기자상 인권, 노동보도부...

제110회 이달의영상기자상 인권, 노동보도부...